期货价格先行指标(期货价格优先时间优先)

在金融市场的浩瀚星空中,期货价格常常被视为一颗率先闪耀的明星,其波动和变化,预示着未来现货市场乃至更广阔经济图景的走向。这种“期货价格优先时间优先”的特性,即期货价格通常能比现货价格更快、更早地反映新的市场供需变化、宏观经济数据、地缘事件等信息,使其成为一种至关重要的“先行指标”。简单来说,当有影响市场的新信息出现时,期货市场往往是第一个做出反应的,其价格变动能够为投资者、企业乃至宏观经济决策者提供宝贵的早期信号。

期货市场之所以具备这种先行性,是多种因素综合作用的结果。它是一个高度集中、流动性极强的市场,吸引了大量的专业投资者和机构参与,他们利用信息优势、资金规模和交易工具,对市场信息迅速做出解读和反应。同时,期货合约本身就是对未来价格的约定,天然地带有对预期的定价功能。理解和有效利用期货价格的先行性,对于提升市场洞察力、优化投资策略和进行风险管理具有不可估量的价值。

期货市场:信息处理的加速器

期货市场之所以能够充当“信息处理的加速器”,其核心在于其独特的结构和机制。高流动性是关键因素。期货合约通常拥有庞大的交易量和高度活跃的买卖盘,这意味着市场深度足够,少量交易指令就能迅速被消化,而大量新信息导致的集中买卖也能很快转化为价格变动。高流动性使得投资者能够以极小的冲击成本(交易对市场价格的影响)快速进出市场,从而放大其对信息的反应速度。低交易成本也起到了推动作用。相对于部分现货市场(特别是大宗商品),期货市场的交易佣金和点差通常较低,这鼓励了高频交易和套利活动的开展,进一步加快了价格对信息的响应速度。杠杆效应让期货市场对信息的反应更为敏感。用较少的资金可以控制较大价值的合约,这使得投资者在预期方向正确时,愿意承担较大风险去快速捕捉机会,导致微小的信息变化也能被迅速放大形成价格波动。期货市场聚集了大量专业投资者,包括套期保值者、投机者和套利者。这些机构和个人拥有更强的研究能力、更迅速的信息获取渠道和更专业的分析工具,他们对市场信息的解读和反应更为敏锐和高效,从而使期货价格能够率先反映市场情绪和预期。

先行性背后的经济学逻辑

期货价格的先行性并非偶然,它植根于深刻的经济学逻辑。其中,预期定价机制是核心。期货合约是对未来特定时间点交割的商品或金融工具的价格约定,其价格本质上是对未来市场供需平衡的预期反映。任何可能影响未来供需的新闻、政策或事件,都会第一时间被市场参与者纳入考量,并即时体现在期货价格上。当市场普遍预期未来供不应求时,期货价格会上涨;反之则会下跌。这种对未来的“投票”机制,赋予了期货价格天然的领先性。套利机制在维持期货和现货市场联动中扮演着重要角色。当期货价格与预期的未来现货价格(考虑持有成本等因素后)出现较大偏差时,套利者会通过同时买入低估资产和卖出高估资产的策略,迅速抹平价差,而这个过程往往是期货价格率先向现货价格或者未来预期价格靠拢。这种无风险套利的存在,确保了期货价格始终在反映对未来现货价格的最新预期。价格发现功能是期货市场的基本职责之一。在一个信息透明、交易活跃的市场中,期货价格通过集合所有参与者的信息和预期,高效地发现了其标的资产在未来的公允价值,从而为现货市场提供了重要的参考和指引。

期货先行指标的应用场景

期货价格的先行性使其在多个领域具有广泛而重要的应用价值:

1. 投资者决策: 对于股票、债券、外汇等现货市场的投资者而言,股指期货、国债期货、外汇期货(部分开放)等可以作为市场情绪和趋势的晴雨表。例如,股指期货的剧烈波动往往预示着股市的潜在风险或机会;大宗商品期货如原油、黄金、铜等的走势,可以为相关行业的股票投资提供先行信号。通过关注期货市场的价格、成交量和持仓量变化,投资者可以更早地洞察市场方向,优化资产配置和交易时机。

2. 企业风险管理与经营: 实体企业可以利用大宗商品期货的价格走势来预测原材料成本或产品售价。例如,一家制造企业可以通过燃料油期货的价格变化来预测其未来运输成本,从而调整生产计划或提前锁定采购价格进行套期保值。农产品企业则可依据玉米、大豆期货价格预测未来收成价值或饲料成本。这种预测能力有助于企业更好地制定采购、销售和库存策略,规避价格波动风险。

3. 宏观经济分析与政策制定: 政府和中央银行高度关注重要的商品期货价格,因为它们是衡量通货膨胀预期、经济景气度乃至地缘风险的有效指标。例如,原油期货价格的急剧上涨可能预示着全球通胀压力加大;工业金属如铜期货的价格走势常被视为全球经济活动的“晴雨表”。通过监测这些先行指标,决策者可以更早地评估经济风险,制定出更及时有效的货币政策和财政政策。

4. 分析师及研究机构: 专业的市场分析师和经济研究机构将期货价格作为重要的分析工具。通过对不同期限期货合约价格(跨期价差)、期货与现货价差(基差)的分析,可以推断市场对未来供需状况、库存水平、季节性需求等更深层次的预期,从而撰写出更具前瞻性的市场报告和投资建议。

如何解读与利用期货先行指标

虽然期货价格具有显著的先行性,但对其解读和利用并非简单地“跟着涨跌走”。这需要结合多种维度进行综合分析:

1. 关注多重指标: 不仅要看期货价格的方向,还要关注其幅度、成交量和持仓量。大幅且伴随巨量成交的价格变动,其信号强度远高于小幅且成交清淡的波动。持仓量的变化也能反映资金的进出和市场力量的积累。例如,价格上涨同时持仓量大幅增加,可能表明新的多方力量正在入场,上涨趋势可能延续。

2. 结合现货市场: 将期货价格与现货价格进行对比,分析基差(现货价格-期货价格)的变化。基差结构(升水或贴水)反映了市场对未来供需的预期和持有成本。当期货价格远高于现货时(contango/远期升水),可能预示市场对未来供应趋紧或需求旺盛的预期;反之(backwardation/远期贴水)则可能暗示现有供应紧缺或未来供应充裕。基差的异常收窄或扩大,都可能提供重要的交易信号。

3. 宏观经济与基本面分析: 期货价格的变动根源于对基本面因素(供需关系、政策调整、季节性影响、技术创新等)和宏观经济环境(通胀、利率、GDP增长、汇率等)的预期。将期货价格走势与最新的宏观经济数据、行业报告、政策声明等相结合,能够更深入地理解价格变动背后的逻辑,判断其可持续性。

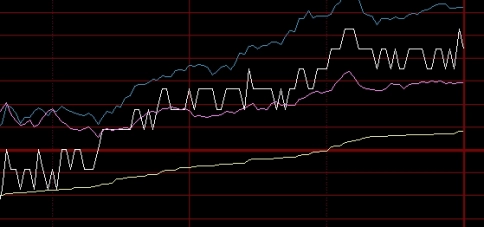

4. 技术分析辅助: 运用K线图、均线、MACD、RSI等技术分析工具,可以帮助识别期货价格的趋势、支撑与阻力位,以及超买超卖状态,从而辅助判断买卖时机。技术分析应作为基本面分析的补充,而非独立依据,以避免“盲人摸象”。

5. 关注跨市场相关性: 某些期货品种之间存在强相关性。例如,原油价格与PX、PTA等石化产品期货价格高度相关,铜价与全球经济增长预期相关。通过观察多品种的联动效应,可以更全面地评估市场趋势。

局限性与风险考量

尽管期货价格先行指标具有显著优势,但并非万能,投资者和决策者在使用时需充分考量其局限性和潜在风险:

1. 并非总是绝对领先: 虽然多数情况下期货价格领先,但在某些极端或特定的局部事件中,现货市场可能因其即时性和区域性特点而率先反应。例如,突发的工厂爆炸、局部供应链中断等,可能在第一时间影响现货价格,而期货市场需要一段时间来消化这些信息并调整。一些现货市场本身具有较强的价格发现能力,如某些流动性极高的股票其现货价格也可能率先反映信息。

2. 过度波动与“噪音”信息: 期货市场的高杠杆和高流动性,在放大领先性的同时,也可能放大短期内的非理性或情绪性波动,产生大量难以解读的“噪音”。这些短期波动可能与基本面无关,而是由程序化交易、市场情绪或突发小道消息引起,若盲目跟从,易导致错误判断。

3. 市场操纵风险: 尽管监管严格,但理论上期货市场仍存在被少数大资金或机构通过操纵手段(如逼仓、对倒交易)影响价格的可能性,从而导致价格偏离真实基本面,给使用者带来误导。

4. 信息不对称问题: 并非所有市场参与者都能及时、准确地获取和解读信息。信息不对称会影响价格发现的效率和先行指标的准确性。尤其是对于一些高度专业的商品市场,小投资者可能难以获取足够的专业信息来做出有效判断。

5. 并非唯一指标: 期货先行指标应与其他宏观经济指标、行业数据、技术分析以及市场情绪指标结合使用,形成多维度、交叉验证的分析框架。过度依赖单一指标,即使是强大的先行指标,也可能导致片面甚至错误的。

6. 不同品种表现差异: 并非所有期货品种的先行性都同等显著。通常来说,流动性高、关注度高、与宏观经济联系紧密的品种(如股指、原油、铜等)其先行性更强。而一些小众、交易不活跃的品种,其先行性可能不那么明显或容易受操纵。

总结而言,期货价格作为先行指标,以其更快的速度和更高的效率在信息处理和价格发现方面发挥着不可替代的作用。它不仅仅是未来价格的对,更是市场智慧的结晶,汇聚了专业投资者对宏观经济、行业供需以及地缘的综合判断。无论是对个人投资者优化交易策略、企业规避经营风险,还是政府部门洞悉经济脉络、制定宏观政策,理解并有效利用期货的先行性都具有深远的意义。我们也必须清醒地认识到其局限性,避免过度依赖,将期货价格的分析融入到更全面的市场评估框架之中,方能发挥其最大价值,拨开迷雾,预见未来。