2011年国际原油价格(2011年国际原油价格是多少)

2011年,国际原油市场经历了又一个充满挑战与波动的年份。这一年,全球经济在2008年金融危机后缓慢复苏,但中东和北非地区(MENA)爆发的“阿拉伯之春”动荡,成为了主导油价走势的关键因素。地缘风险的急剧上升,叠加全球能源需求的持续增长,使得国际原油价格在全年大部分时间里维持在高位,并呈现出剧烈的波动性。

具体来看,2011年布伦特原油(Brent Crude)的年平均价格约为每桶111.26美元,而西德克萨斯轻质原油(WTI)的年平均价格约为每桶94.88美元。布伦特原油价格在4月曾一度逼近每桶127美元,而WTI价格也曾突破每桶114美元。尽管下半年受欧洲主权债务危机和全球经济增长放缓担忧的影响有所回调,但全年整体仍处于历史高位,远高于许多国家的经济承受能力,对全球通胀和经济复苏构成了显著压力。

2011年国际原油价格概览与走势分析

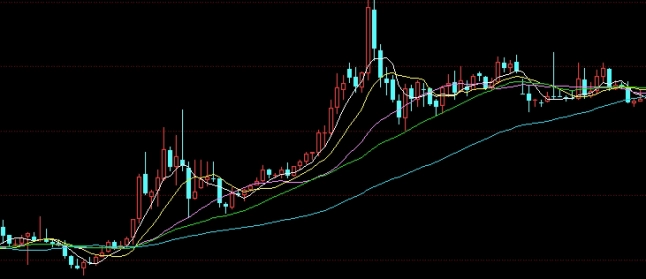

2011年国际原油市场呈现出“高位震荡,先扬后抑”的总体格局。年初,受全球经济复苏预期和中东北非局势紧张的影响,油价便开始攀升。布伦特原油作为国际市场的主要基准,其价格在2月底突破了每桶100美元大关,并在4月达到年内高点,一度触及127美元/桶附近。西德克萨斯轻质原油(WTI)也紧随其后,在4月上旬达到114.83美元/桶的年内高点。这一阶段的上涨,主要源于市场对原油供应中断的强烈担忧,尤其是利比亚内战导致其原油出口几乎停滞,加剧了供应紧张的预期。

进入下半年,尽管地缘风险依然存在,但全球经济增长放缓的信号日益明显,特别是欧洲主权债务危机恶化,使得市场对原油需求的担忧开始浮现。美国页岩油生产的初步扩张迹象也为市场带来了一丝供应宽松的预期。在这些因素的共同作用下,原油价格在第三季度有所回调,布伦特原油一度跌破100美元/桶,WTI更是跌至75美元/桶左右。由于OPEC(石油输出国组织)的产量调整以及部分国家局势的反复,油价在第四季度又有所回升,最终在年末维持在相对高位。全年的高波动性反映了供需基本面与地缘风险之间的复杂博弈。

“阿拉伯之春”:地缘动荡的燃油效应

毫无疑问,“阿拉伯之春”是2011年国际原油价格最主要的驱动因素。这场始于2010年末的和社会运动,在2011年迅速蔓延至整个中东和北非地区,包括突尼斯、埃及、利比亚、叙利亚、也门、巴林等多个重要产油国或能源运输通道国。其中,利比亚内战对原油供应的影响最为直接和剧烈。利比亚是OPEC成员国,其原油产量在冲突爆发前约为每日160万桶,占全球供应量的约2%。内战爆发后,利比亚的原油生产和出口几乎完全中断,导致全球市场