股指期货主力合约跌超3(股指期货主力合约交割日)

在金融市场的跌宕起伏中,股指期货主力合约的价格波动始终是投资者关注的焦点。当股指期货主力合约在交割日跌超3%,这无疑是一个向市场释放出强烈信号的事件。这不仅仅是一个简单的数字跳动,它预示着多重因素的交织、市场情绪的剧烈波动以及未来走势的潜在方向。将深入探讨这一现象背后的原因、影响及其对投资者的启示。

简单来说,股指期货主力合约跌超3%发生在交割日,意味着在合约即将到期、进行最终结算的关键时刻,市场出现了大幅度的看空情绪和抛售压力,导致主要交易合约的价格出现了显著下跌。由于股指期货的高杠杆特性,3%的跌幅对持仓者而言可能意味着巨大的盈亏,而交割日的特殊性则进一步放大了这一事件的市场影响力。它通常是多种力量共同作用的结果,既反映了宏观经济的现状与预期,也体现了微观层面投资者情绪和资金流向的剧烈变化。

股指期货主力合约交割日的特殊性

股指期货的交割日,对于市场而言,是一个充满变数和值得特别关注的日期。这一天是当月主力合约的最后一个交易日,其价格将与标的指数的收盘价或特定时段均价进行现金结算,实现“期现回归”。这意味着合约价格将趋近于其所追踪的股票指数价格,基差(期货价格与现货价格的差异)趋于收敛。在此过程中,持有该合约的投资者面临两种选择:一是平仓离场,将头寸转移到下一个主力合约(即进行“移仓换月”),二是等待交割,按照合约规定进行现金结算。正是在这种特殊的背景下,市场参与者的行为会变得更为集中和激烈。

在交割日,大量的移仓换月操作会带来交易量的激增和短期内的价格波动。多头(看涨)投资者为了避免交割,会卖出当月合约并买入下月合约;空头(看跌)投资者则会买入当月合约并卖出下月合约。这种集中性的交易活跃,加上临近结算的敏感性,使得市场对任何风吹草动都更为敏感。如果此时市场出现重大利空消息,或者累积的空头头寸选择在最后时刻集中发力,往往会导致价格的加速下跌,从而出现跌超3%的极端情况。一些未能及时平仓或移仓的投资者,其被动交割导致的平仓行为,也可能在一定程度上加剧市场的波动。

跌超3%:市场情绪的“晴雨表”

在股票指数期货市场,主力合约跌超3%绝非小幅震荡,它通常被视为市场情绪急剧恶化的“晴雨表”。在中国A股市场,衡量主要指数如沪深300、中证500、上证50等股指期货合约的这一跌幅,往往传递出强烈甚至恐慌性的卖出信号。这种级别的下跌,暗示着投资者对未来经济前景、上市公司盈利能力或宏观政策环境的深度担忧。

当交割日出现这样的跌幅,其信号意义更是被放大。一方面,它可能反映了市场对即将到期的合约存在大量空头持仓,并且这些空头选择在最后关头继续施压,甚至加仓做空,以争取最大的结算利润。另一方面,它也可能导致多头投资者在面临巨大浮亏和交割风险时,选择恐慌性平仓,进一步加剧了市场的下行压力,形成恶性循环。这种情绪的蔓延,不仅会影响到期货市场,更会传导至现货股票市场,引发大盘股或中小盘股的普跌,从而形成股指期货领跌,现货跟跌的局面。这通常意味着市场风险偏好显著下降,避险情绪占据主导。

机构博弈与风险管理

股指期货市场是机构投资者进行博弈和风险管理的重要场所。当主力合约在交割日跌超3%时,背后往往是大型机构间多空力量的激烈较量。其中,主要参与者包括:

-

套期保值者: 这些机构(如基金、保险公司)持有大量股票现货,会通过卖出股指期货来对冲现货下跌的风险。在交割日出现大跌,对于前期建立空头套保头寸的机构而言,期货的盈利可能会部分弥补现货的损失。对于那些套保不足或做多期货的机构,则会面临双重打击。

-

投机者: 投机者旨在通过预测市场方向来获取价差收益。在出现大跌行情时,成功做空的投机者将获得丰厚利润,而做多的投机者则可能面临巨额亏损,甚至被强制平仓(爆仓)。交割日的特殊性,可能使得一些投机者在最后关头选择集中平仓或加仓,以达到其短期交易目的。

-

套利者: 套利者利用期现价格之间的不合理差异进行交易。在交割日,期现基差(期货与现货的价差)通常会收敛。若出现非理性下跌,套利者可能会发现新的套利机会,例如在期货价格过度偏离现货时进行反向操作。大跌也可能使得某些套利策略面临流动性风险或基差波动超预期。

面对如此大幅度的下跌,风险管理的重要性被推向极致。加剧的市场波动会引发大量的保证金追缴(Margin Call),要求投资者追加资金以维持其头寸。未能及时补足保证金的投资者,其头寸将被强制平仓,进一步加剧市场的跌势。在交割日这种敏感时期出现的大跌,是对机构风险管理能力的一次严峻考验,包括止损策略的执行、仓位控制以及流动性管理。一旦风险管理失当,即便大型机构也可能遭受重创。

对实体经济与投资者的传导效应

股指期货主力合约在交割日跌超3%,其影响绝不仅仅局限于金融市场内部,它还会通过多种渠道传导至实体经济和广大投资者群体。

对投资者心理的影响是直接而深远的。这种级别的下跌往往会引发市场恐慌情绪,特别是对于普通散户投资者而言。他们可能会将期货市场的剧烈波动视为股市全面下跌的信号,从而选择盲目抛售股票,导致现货市场也陷入恐慌性下跌。这种“财富效应”的负面影响,会使得投资者资产缩水,进而可能抑制消费和投资意愿,对实体经济的景气度产生间接的负面影响。

对企业融资环境的影响也不容忽视。股市的持续低迷和投资者情绪的悲观,会使得企业通过股权融资(如IPO、增发)的难度和成本增加。如果股指期货的持续下跌预示着经济前景的恶化,企业对未来发展的信心也会受挫,可能减少投资扩产,甚至收缩业务,从而影响就业和经济增长。

对于金融机构而言,大跌可能导致其持有的股票资产价值缩水,或其客户的保证金账户出现大额亏损,进而引发连锁反应。银行可能会提高对企业的贷款条件,券商的自营业务面临亏损,资产管理产品的净值下降,这些都会削弱金融系统支持实体经济的能力。

总而言之,股指期货的剧烈波动,特别是这种交割日的大幅下跌,如同一个警示钟,不仅敲响了金融市场的警报,也向实体经济和普通民众传递了不确定性和潜在风险的信息。它要求政策制定者和市场参与者都需密切关注,并审慎应对。

深度剖析:技术面与消息面共振

股指期货主力合约在交割日跌超3%,往往不是单一因素作用的结果,而是技术面与消息面“共振”的体现。这种共振效应使得市场下跌的动能被显著放大。

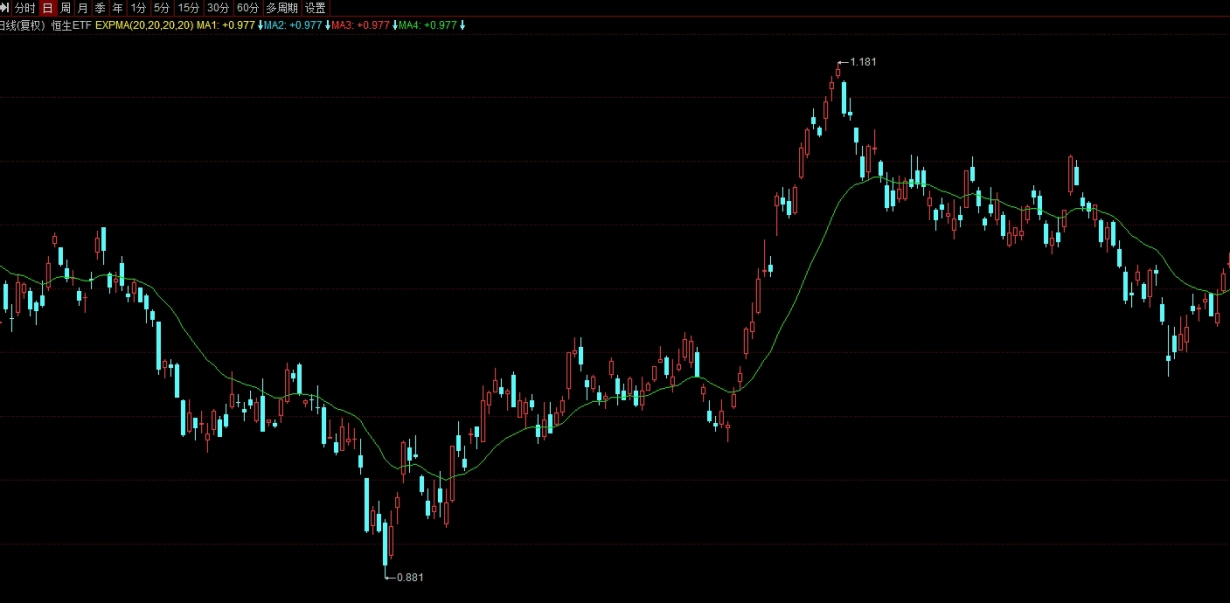

从技术面来看,这种下跌可能发生在关键的支撑位被跌破之后。例如,如果股指期货价格跌破了长期均线(如200日均线)、重要的形态颈线位(如头肩顶、双顶的颈线),或者跌破了此前多次测试的强支撑区域,那么这种跌破本身就会触发大量的止损盘和空头加仓盘,从而加速下跌。在交割日,由于市场流动性和交易行为的集中,技术面信号的有效性可能被放大,导致连锁反应。主力合约突破关键点位后的放量下跌,往往预示着市场趋势的逆转或原有趋势的进一步深化。

从消息面来看,导致大跌的因素可能包括:

-

宏观经济数据不及预期: 如CPI、PMI、GDP等关键经济指标表现疲软,加剧市场对经济衰退的担忧。

-

政策面调整: 货币政策紧缩、财政政策退坡,或出台对特定行业不利的监管政策,都可能对市场情绪造成冲击。

-

地缘冲突或国际事件: 突发的地缘紧张局势、国际贸易争端升级、全球金融市场动荡等都会引发避险情绪,导致资金从风险资产中撤离。

-

市场传闻与不确定性: 在信息繁杂的市场环境中,未经证实但具有负面影响的传闻,有时也能在短期内引发恐慌性抛售,尤其是在交割日这种敏感时刻。

-

企业盈利疲软: 大量上市公司业绩低于预期,或对未来盈利前景发出悲观指引,会直接影响股指的内在价值。

当技术面已显弱势,恰逢上述消息面利空因素集中爆发,两股力量叠加作用,就会形成强大的下行惯性,导致股指期货在交割日出现跌超3%的极端行情。这种共振效应往往使得市场反应过度,短期内引发剧烈冲击,但同时也为敏锐的投资者提供了分析和应对的线索。

股指期货主力合约在交割日跌超3%,是一个多层次、多维度影响的复杂事件。它不仅折射出金融市场内部力量的博弈,更通过情绪、资金等渠道,将影响传导至实体经济和广大的投资者群体。面对这种极端行情,投资者应保持清醒,理性分析背后的宏观经济、政策以及技术面等多重因素,而非盲目恐慌。同时,完善的风险管理和审慎的投资策略,是应对市场波动、规避潜在风险的关键。未来的市场走向,仍需密切关注后续的经济数据、政策调整以及国际局势的变化。