美国三大指数二十年行情(美国三大指数收盘)

在过去二十年的全球经济舞台上,美国作为最大的经济体,其金融市场的表现一直是投资者关注的焦点。特别是道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)、标普500指数(S&P 500 Index)和纳斯达克综合指数(Nasdaq Composite Index),这三大指数不仅是衡量美国经济健康状况的重要指标,也是全球资本市场风向标。它们在复杂多变的宏观经济环境中,经历了数次危机与复苏,展现出惊人的韧性和长期增长潜力。将以2003年至2023年这二十年间的行情为考察期,深入剖析这三大指数的演变轨迹,揭示其背后的经济逻辑和市场规律。

三大指数概览与二十年起点:危机余波中的机遇

道琼斯工业平均指数是美国历史最悠久的股价指数之一,由30家美国大型蓝筹股构成,代表了美国工业和经济的传统力量。标普500指数则涵盖了美国500家市值最大的上市公司,被认为是衡量美国大盘股表现和整体经济健康状况的最佳指标。纳斯达克综合指数则以科技和成长型公司为主,反映了创新驱动型经济的活力和风险偏好。2003年,这三大指数正从2000年互联网泡沫破裂的阴影中逐步走出。当时,市场情绪谨慎,科技股估值回归理性,而传统行业则在稳步复苏。道指在10000点附近徘徊,标普500在1000点上下波动,纳斯达克则在2000点左右,远低于其历史高点。这段时期为投资者提供了一个相对较低的起点,也为之后长达二十年的牛市奠定了基础。经济学家和投资者普遍认为,在危机过后的修复期,往往蕴藏着巨大的投资机会,而2003年的市场正是这样一个写照。

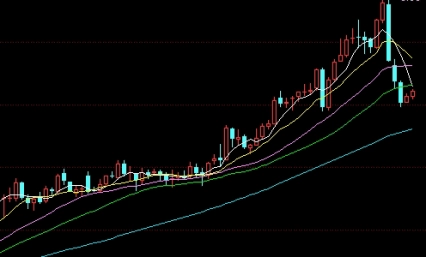

金融危机洗礼与触底反弹(2008-2010):百年一遇的挑战

2008年,全球金融危机(Great Financial Crisis, GFC)的爆发,对美国乃至全球经济造成了毁灭性的打击。由次级抵押贷款引发的信用危机迅速蔓延至整个金融体系,雷曼兄弟的破产更是将市场恐慌推向高潮。三大指数在短短几个月内经历了断崖式下跌,跌幅普遍超过50%,创下了自大萧条以来最严重的跌幅。道指一度跌破7000点,标普500跌至700点左右,纳斯达克也跌回1300点区间。全球经济陷入衰退,失业率飙升,市场信心跌至冰点。面对史无前例的挑战,美国政府和美联储迅速采取了果断而大规模的应对措施,包括“大而不倒”的金融机构救助计划、量化宽松(QE)政策以及大幅降息。这些政策有效地稳定了金融市场,并为经济复苏注入了流动性。从2009年3月开始,市场触底反弹,开启了一轮漫长的牛市。尽管复苏之路充满坎坷,但三大指数展现出的韧性,再次证明了美国资本市场对冲击的消化能力和自我修复机制。

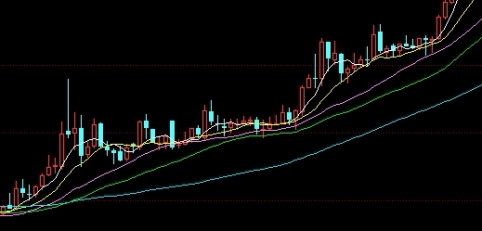

漫长的牛市征程与科技崛起(2010-2019):创新驱动的十年

金融危机过后,美国经济进入了一个相对低通胀、低利率的增长周期,为股市的持续上涨提供了有利环境。从2010年到2019年,三大指数经历了历史上最长的牛市之一。期间,美国科技巨头如苹果、亚马逊、谷歌、脸书等公司蓬勃发展,引领了全球数字化转型浪潮。纳斯达克指数作为科技股的集中地,表现尤为抢眼,其增长速度和幅度都超过了道指和标普500。标普500指数受益于其广泛的行业覆盖和科技股的权重增加,也实现了显著增长。道指虽然增长相对稳健,但也屡创新高,体现了传统蓝筹股的长期价值。这十年间,市场不仅消化了欧洲主权债务危机、贸易摩擦等外部冲击,还受益于全球化进程、新兴市场增长以及企业盈利能力的持续提升。投资者对成长型股票的偏好推动了纳斯达克的估值扩张,而标普500则凭借其多元化和代表性,成为众多基金