股指期货什么时候开始交易的(股指期货几点开始交易)

股指期货,作为金融衍生品市场的重要组成部分,其交易时间和历史演变是理解其运作机制和市场影响力的关键。它不仅为投资者提供了对冲市场风险的工具,也为市场参与者提供了进行价格发现和投机交易的平台。将深入探讨股指期货的起源、在全球范围内的发展,特别是中国股指期货的诞生及其具体的交易时间,并分析这些时间设定背后的考量。

股指期货,全称股票价格指数期货,是一种以股票价格指数为标的物的标准化期货合约。它允许投资者在未来某个特定日期,以约定价格买入或卖出某一特定股票指数。与股票直接交易不同,股指期货不涉及股票所有权的转移,而是通过现金结算盈亏。其核心价值在于提供了一种高效的风险管理工具,尤其是在市场波动剧烈时,能够帮助投资者锁定收益或规避损失。同时,它也为机构投资者提供了更灵活的资产配置和套利机会。

股指期货的起源与全球发展

股指期货的诞生并非一蹴而就,而是伴随着金融市场对风险管理工具日益增长的需求而逐步演化。其历史可以追溯到20世纪80年代初期。全球第一份股指期货合约于1982年2月24日在美国堪萨斯城期货交易所(KCBT)推出,标的物是价值线综合指数(Value Line Composite Index)。尽管KCBT在股指期货的创新上走在了前列,但真正使其在全球范围内普及并成为主流的,是芝加哥商业交易所(CME)。

1982年4月21日,CME推出了以标准普尔500指数(S&P 500 Index)为标的物的股指期货合约。由于S&P 500指数的广泛代表性及其在机构投资者中的影响力,S&P 500股指期货迅速获得了市场的认可,并成为了全球交易量最大、流动性最好的股指期货品种之一。S&P 500股指期货的成功,极大地推动了全球其他主要经济体效仿。随后,英国、日本、德国等国家也相继推出了各自的股指期货产品,如英国的富时100指数期货(FTSE 100 Futures)、日本的日经225指数期货(Nikkei 225 Futures)以及德国的DAX指数期货(DAX Futures)。这些产品的出现,标志着股指期货在全球金融市场中占据了举足轻重的地位,成为现代金融体系中不可或缺的一部分,为全球投资者提供了跨市场、跨时区的风险管理和投资工具。

中国股指期货的诞生

相较于西方发达国家,中国股指期货的起步较晚,但其发展历程同样充满了探索与创新。中国金融期货交易所(CFFEX)自成立之初,就肩负着推出股指期货的重任。经过长期的准备、市场教育和风险评估,中国股指期货终于在2010年4月16日正式上市交易,这标志着中国资本市场发展进入了一个新的里程碑。

首个上市的股指期货品种是以沪深300指数(CSI 300 Index)为标的物的股指期货(代码:IF)。沪深300指数涵盖了沪深两市中市值最大、流动性最好的300只股票,具有广泛的市场代表性。IF股指期货的推出,填补了中国资本市场在风险管理工具上的空白,为机构投资者和个人投资者提供了对冲股票现货市场风险、进行套利和资产配置的有效工具。此后,为了满足市场对不同风格指数的风险管理需求,中国金融期货交易所又陆续推出了中证500股指期货(代码:IC,2015年4月16日上市,标的为中证500指数)和上证50股指期货(代码:IH,2015年4月16日上市,标的为上证50指数)。这三大股指期货品种共同构成了中国股指期货市场的主体,为中国资本市场的健康发展提供了重要的支撑。

全球主要股指期货的交易时间概览

由于全球金融市场的互联互通以及电子交易技术的普及,国际主要股指期货市场普遍实行长时间甚至接近24小时的交易制度,以满足全球投资者在不同时区的交易需求和应对突发事件。例如,美国芝加哥商业交易所(CME)旗下的E-mini S&P 500股指期货,通过其Globex电子交易平台,可以实现每周5天、每天近24小时的交易。具体而言,通常是从周日下午(美东时间)开盘,一直交易到周五下午收盘,期间只有每日短暂的清算和维护时间(如美东时间下午4:15-4:30)。

欧洲期货交易所(Eurex)的DAX指数期货和富时100指数期货等主要股指期货也采用类似的长时间交易模式,通常从欧洲中部时间上午8:00开始,一直持续到晚上22:00甚至更晚。这种长时间交易模式的优势在于:它提高了市场的流动性和价格发现效率,因为全球各地的投资者都能在大部分时间参与交易;它降低了隔夜跳空(gap)的风险,因为市场在大部分时间都处于开放状态,可以及时消化新的信息;它为跨市场套利和对冲提供了更大的灵活性。

中国股指期货的交易时间详解

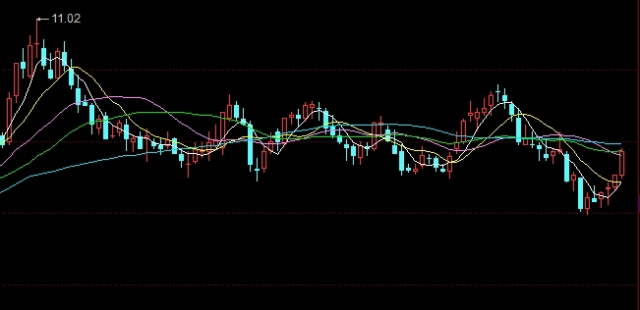

与国际市场普遍的长时间交易模式不同,中国股指期货的交易时间